VCVもPCVも人工呼吸器のモードではなく、ガスの送り方が違うだけで人工呼吸器は基本的に同じ動作をします。

VCV(Volume Control Ventilation:従量式人工呼吸)は換気量[ml]を設定して動かします。

PCV(Pressure Control Ventilation:従圧式人工呼吸)は吸気圧[cmH₂O]を設定して動かします。

それぞれの特徴や設定項目、モニター項目について詳しく見ていきましょう。

VCV

VCVの場合は1回換気量、吸気時間、吸気流量を設定します。

1回換気量を思った通りに設定できるので、設定しやすいと思いませんか?

実はVCVの場合、ややこしいことに吸気の長さを決める要素が2つあります。

吸気時間[s]と吸気流量[L/min]です。

正しく設定しなければ患者にとって不快なものとなります。

仕組みを理解して正しく設定しましょう。

吸気の長さを決める要素

吸気流量とは1分間に何Lの速さで吸気ガスを流すかという設定です。

例えば1回換気量:500ml 吸気流量:60L/min(1L/s) 吸気時間:1sの場合

そのまま1秒間吸気を送ったら1回換気量はどうなるでしょうか。

1Lですか!?

そう、そのままだと1L流れてしまいます。

しかし、1回換気量が500mlと設定されているので、人工呼吸器は換気量が500mlになるまでの0.5sだけガスを流して残りの0.5sはガスを送りません。

つまり上記の設定では0.5s間ガスを送り、残り0.5s間は息こらえをさせる設定となっています。

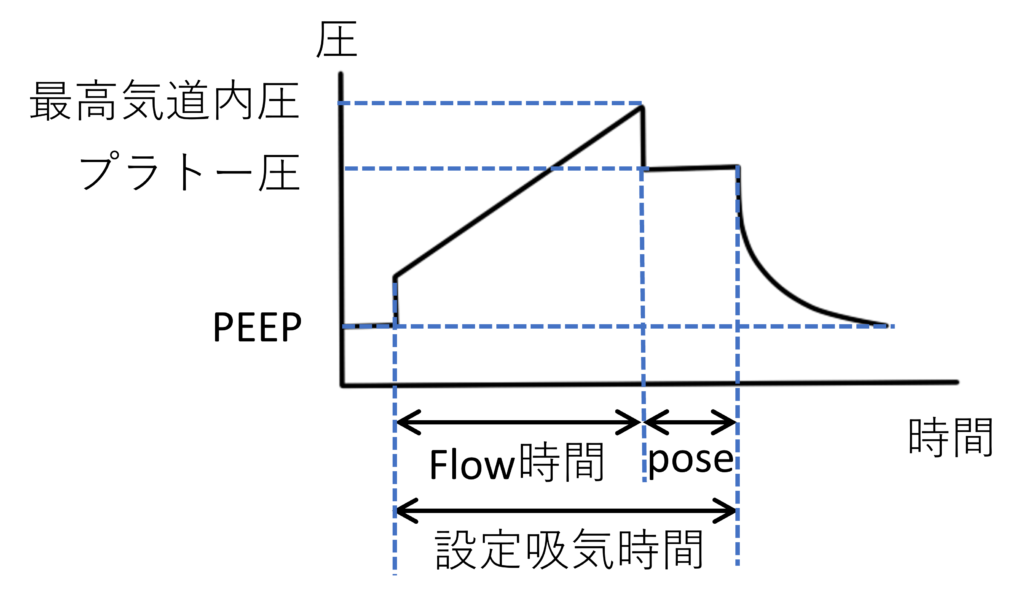

この息こらえの時間を吸気ポーズ、吸気ホールドと言います。

また、ポーズの時の気道内圧をプラトー圧と言い、肺が最も膨らんでいる時の圧(肺胞内圧)を反映しています。

プラトー圧を測定する時にはポーズ時間が0.5s以上になるように設定します。

あまりポーズ時間が長いと患者にとっては不快なので、プラトー圧を測定し終わったらポーズ時間が可能な限り短くなるように設定し直します。

流量を増やせばポーズ時間が長くなり、流量を減らせばポーズ時間が短くなります。

また、吸気の立ち上がり方も吸気流量で変わります。

吸気努力によって早い流量が必要になれば吸気時間の短縮も考えなければなりません。

ポーズを長くとることによって、その間に膨らみにくい肺胞へ別の肺胞からガスが移動するため肺胞の不均等が是正されるとの考え方があります。

しかし、同じことがPEEPで期待できるので患者に不快な思いをさせてポーズ時間を取るより、PEEPを適切に設定するほうがいいと思っています。

モニタリング項目

VCVでは決められた量を肺へ押し込むので、肺コンプライアンスの変化や気道閉塞などで肺が損傷しないように圧をモニタリングします。

モニターでチェックできる圧は大きく3つあります。

- 最高気道内圧(ピーク圧)

- プラトー圧(肺胞内圧)

- PEEP

肺の保護目的であれば、どの項目をチェックしたらいいと思いますか?

一番高いピーク圧(最高気道内圧)でしょうか、プラトー圧(肺胞内圧)でしょうか。

肺の保護のためには、肺にかかる圧をチェックする必要がありますよね。

プラトー圧のチェックです!

その通りです。

しかし、人工呼吸器のアラームはピーク圧しか監視することができません。

(私の知る限りは)

なので、しっかりと人の目でプラトー圧をチェックするようにしましょう。

PCV

空気を流すには圧較差が必要とお話したのを覚えていますか?

圧をかければ肺は膨らみます。

PCVの場合は、吸気圧、吸気時間、ライズタイムを設定します。

換気量が足りなければ吸気圧を上げ、換気量が多すぎれば吸気圧を下げます。

PC(吸気圧)とPS

吸気圧とPSはどう違うんですか?

どちらも吸気の時にかける圧のことだけど、作動する対象が違うんだよ

強制換気の時にかける圧が吸気圧(PC)で、自発呼吸のときにかける圧がPSです。

強制換気と自発呼吸の説明をしたのを覚えていますか?

強制換気の吸気時間は固定で、自発呼吸の吸気時間は患者にお任せでしたね。

PCVのSIMVモードの場合、吸気圧とPSの両方を設定できます。

基本は同じ圧に設定しますが、完全な強制換気[吸気圧×吸気時間]と自発呼吸[(吸気努力による陰圧+PS)×吸気努力時間]と見ながら調整することは可能です。

ただし、吸気努力をトリガした強制換気[(吸気努力による陰圧+PS)×吸気時間]のパターンもあるので、調整は難しいかもしれません。

吸気時間の設定方法

VCVでは圧波形を見ながら吸気流量と吸気時間を調整するんでしたね。

では、PCVでの吸気時間はどのように設定したらいいのでしょうか。

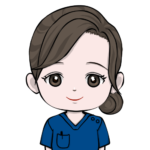

PCVでは吸気流量の波形を見ながら流量がゼロになるタイミングで呼気に転じるよう調整します。

流量がゼロになる前に吸気が終わっていれば吸気時間が足りませんし、流量がゼロになっても呼気にならなければ吸気時間が長すぎると言えます。

ただし、COPDのような閉塞性障害がある場合は気道抵抗が高いため、なかなか流量がゼロにはなりません。

さらに呼気の時間も長く必要となるため、流量がゼロになる前に吸気を切り上げる必要があります。

そして、気管支炎や喘息に対し気管支拡張薬やステロイドなどを使用することで急速に気道抵抗が改善します。

1回換気量が多くなりすぎることのないよう、速やかに吸気圧を下げましょう。

ライズタイム

ライズタイムとは、設定した吸気圧までどのくらい速やかに到達するのかを設定する項目です。

患者が速く息を吸おうとしていれば立ち上がりを速くし、ゆっくり吸っていれば立ち上がりを緩やかにすることで患者の不快感を軽減することができます。

ライズタイムはPSでも設定できます。

モニタリング項目

PCVは決められた圧を肺にかけるので、必要な量が入るように、また、必要以上の量が入らないように換気量をモニタリングします。

ただし、測定値ばかりを見て目標の1回換気量を目指すことに必死になってはいけません。

人工呼吸器装着直後の努力呼吸による吸気努力+吸気圧で設定してしまうと、人工呼吸器の役割である呼吸仕事量の軽減になりませんよね。

これでは人工呼吸器をつけている意味がありません。

患者のアセスメントを怠らないようにしましょう。

肺コンプライアンスや気道抵抗により、1回換気量が変動するので早期に発見できるように1回換気量上限と下限のアラームを確実に設定しましょう。

PRVC

皆さんの施設で使用している人工呼吸器にはPRVCモードというものはありませんか?

PRVC(Pressure Regulated Volume Control)は設定した換気量になるよう吸気圧を調整するモードです。

1回換気量の設定項目がありますが、基本はPCVの一種です。

人が換気量を見ながら吸気圧を設定する部分を人工呼吸器が自動で行ってくれます。

ただし、人が操作する時には患者の呼吸状態や病態をアセスメントして調整しますが、機械の場合は(独自のアルゴリズムがあるとはいえ)モニタリング項目でしか調整できません。

おそらく機械には患者の呼吸苦による努力呼吸と、肺コンプライアンスの改善の区別はつかないでしょう。

とても便利なモードだとは思いますが、我々だからこそできる設定があるはずです。

PRVCのメリットデメリットを理解したうえで使用しましょう。

まとめ

VCVとPCVについて理解できたでしょうか。

最後にVCVとPCVについてまとめた表をご覧ください。

| VCV | PCV | |

| 換気量 | 1回換気量 | 吸気圧 |

| 吸気時間 | 吸気時間・吸気流量 | 吸気時間 |

| 立ち上がり | 吸気流量 | ライズタイム |

| モニタリング | 気道内圧 | 1回換気量 |

VCVが優れているとか、PCVが優れているとか、この疾患にはこちらがいいということはありません。

患者毎にVCVが合わなければPCVにしてみるなどの対応は可能かもしれませんが。

どちらの駆動方法であれ、患者にあった設定を行えるようになりましょう。

コメント