呼吸生理については理解できましたか?

続いては病態生理について学びましょう。

前回の呼吸生理をまだ読んでいない方、呼吸生理にまだ自信のない方はこちらから呼吸生理をしっかり頭に入れてから次へ進みましょう。

前回お伝えした呼吸のシステムをおさらいしながら説明していきます。

コントロール系の障害

コントロール系は中枢神経が担い、フィードバック機構によって呼吸の調整を行っているんでしたね。

呼吸のスタートである中枢神経:脳幹(橋、延髄)とフィードバック機構による病態について見ていきましょう。

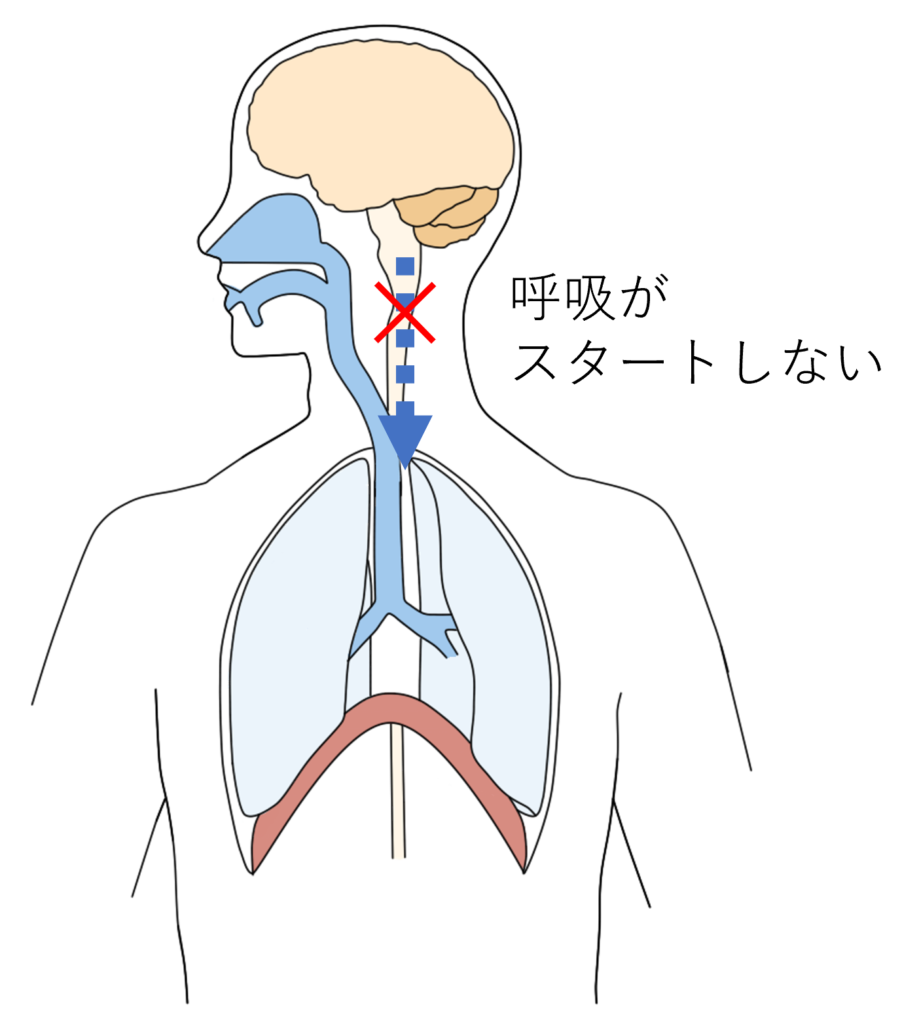

呼吸中枢機能不全による呼吸不全

コントロール系の引き起こす呼吸不全について、前回は蘇生後脳症や、薬剤による呼吸抑制で起こるものを例に上げました。

これらは呼吸の指令を出す呼吸中枢が、なんらかの原因で機能停止しているため呼吸ができず呼吸不全になっています。

呼吸スタートの合図がなければ呼吸は開始されません。

スタートボタンが押されなければ機械は動かないのと同じです。

これはイメージしやすいですね。

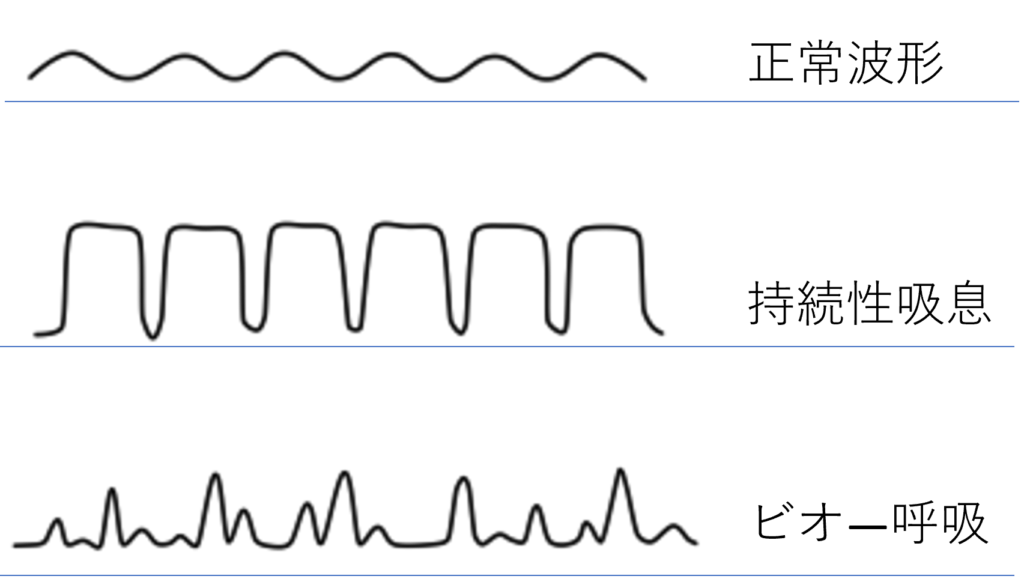

また、呼吸中枢の機能は停止こそしていないものの、呼吸の指令にムラがあるためにおこる呼吸不全があります。

例えば呼吸中枢(特に橋や延髄)に病変がある場合

吸気が長く持続するような呼吸(持続性吸息呼吸)や、無呼吸と頻呼吸を一過性に不規則に繰り返す呼吸(ビオー呼吸)が起こります。

心臓の不整脈のようなイメージです。

これらはスタートボタンが押されたり、押されなかったり、押されすぎたりするので呼吸が不整になります。

フィードバック機構による呼吸不全

呼吸中枢の機能に問題がなくてもコントロール異常により呼吸不全になってしまうこともあります。

代表的な2つの呼吸について説明します。

チェーンストークス呼吸

重度の心不全患者、終末期の患者を見たことがある方はこの特徴的な呼吸サイクルを目にしたかもしれません。

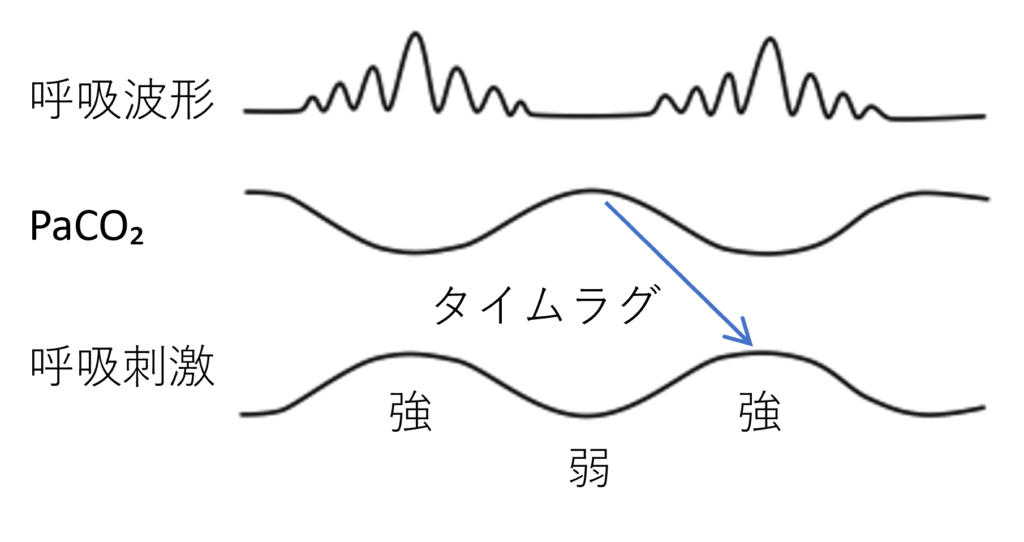

循環不全があると、肺でガス交換を終えた血液が末梢化学受容体(大動脈弓や左右頸動脈)へ到達するのが遅れます。

末梢化学受容体への到達が遅れると、遅れた分だけフィードバッグのタイミングにラグが出るため、呼吸調整がタイムリーにできません。

その結果PaCO₂の値が極端に上がったり、下がりすぎたりします。

チェーンストークス呼吸は、呼吸の浅深が波のように繰り返すのが特徴です。

徐々に深くなった呼吸が、また徐々に弱くなって無呼吸になり、また呼吸がゆっくり再開し深くなり…を周期的に繰り返します。

本来はPaCO₂が低い時は呼吸刺激が弱くなり、PaCO₂が高い時は強くなりますが、循環不全の場合、左図のようにPaCO₂が低い時に呼吸刺激が強くなり、PaCO₂が高い時に呼吸刺激が弱くなるアンバランスになってしまいます。

クスマウル呼吸

糖尿病性ケトアシドーシスが起こるとpHが酸性に傾き(pH低下)、体はそのpHを是正するためPaCO₂を減らそうとします。

体内の二酸化炭素を多く排出するために深く速い呼吸が規則的に持続します。この呼吸をクスマウル呼吸と呼びます。

補足

pHは酸塩基平衡機構によりPaCO₂でコントロールされています。

pHが下がればPaCO₂を減らしてpHを上げ、pHが上がればPaCO₂を増やしてpHを下げて平衡を保とうとします。

駆動系の障害

駆動系は末梢神経や呼吸筋のことで、肺を膨らますためのシステムでしたね。

ここでは肺の膨らみにくさと肺の縮みにくさについて見ていきましょう。

皆さんよくご存じの、呼吸器の勉強をすると必ず出てくる「拘束性肺疾患」と「閉塞性肺疾患」です。

呼吸機能検査で肺活量と1秒率が、というあれですが、今回はそういったことは説明しません。

拘束性障害(吸気障害)

拘束性障害とは、肺が膨らみにくい、あるいは息が吸いにくい病態を指します。

膨らみにくい原因としては、肺が硬かったり、肺が広がるスペースがなかったり、肺を膨らますための力がなかったりします。

胸部がベルトで拘束されているイメージで覚えましょう。

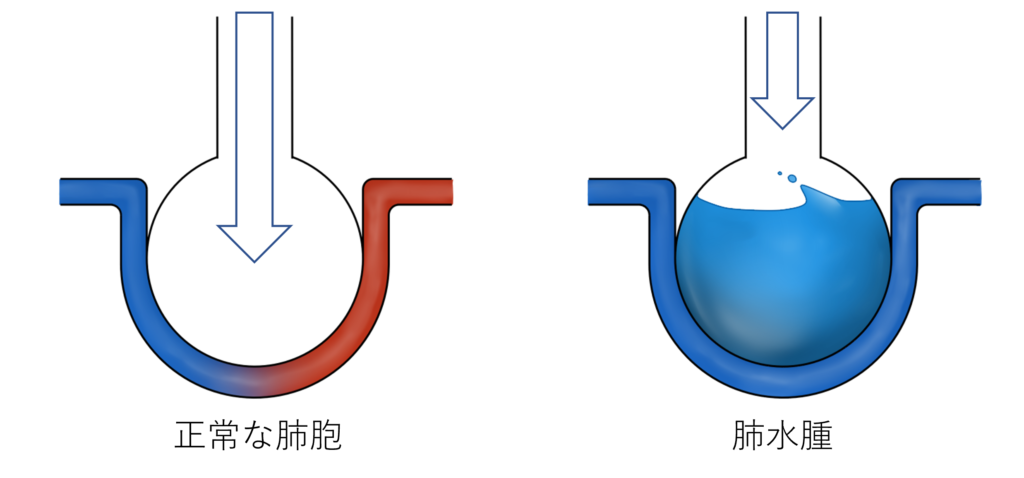

肺の問題

肺自体が硬くなってしまう疾患の他に、肺胞内に水が貯まってしまい肺が膨らみにくい疾患が該当します。

代表疾患は肺線維症などの間質性肺疾患(肺が硬い)や、心原性肺水腫、重症肺炎、ARDS(肺が水浸し)などがあります。

胸腔の問題

胸壁の構造に問題があり、肺が十分に膨らむためのスペースが確保できないために肺が膨らみにくい疾患が該当します。

代表疾患は後側弯症や、重度円背(胸壁構造異常)、重度の肥満や気胸(肺の拡がるスペースがない)などがあります。

駆動力の問題

前回例に挙げたALSがこちらに該当します。

肺を膨らます力がなければ、肺が正常でも拘束性障害と言えます。

代表疾患は神経筋疾患(ALS、重症筋無力症)などがあります。

また、慢性呼吸不全などにより呼吸筋が疲労し、駆動力が落ちた場合も当てはまります。

努力呼吸の状態ですね。

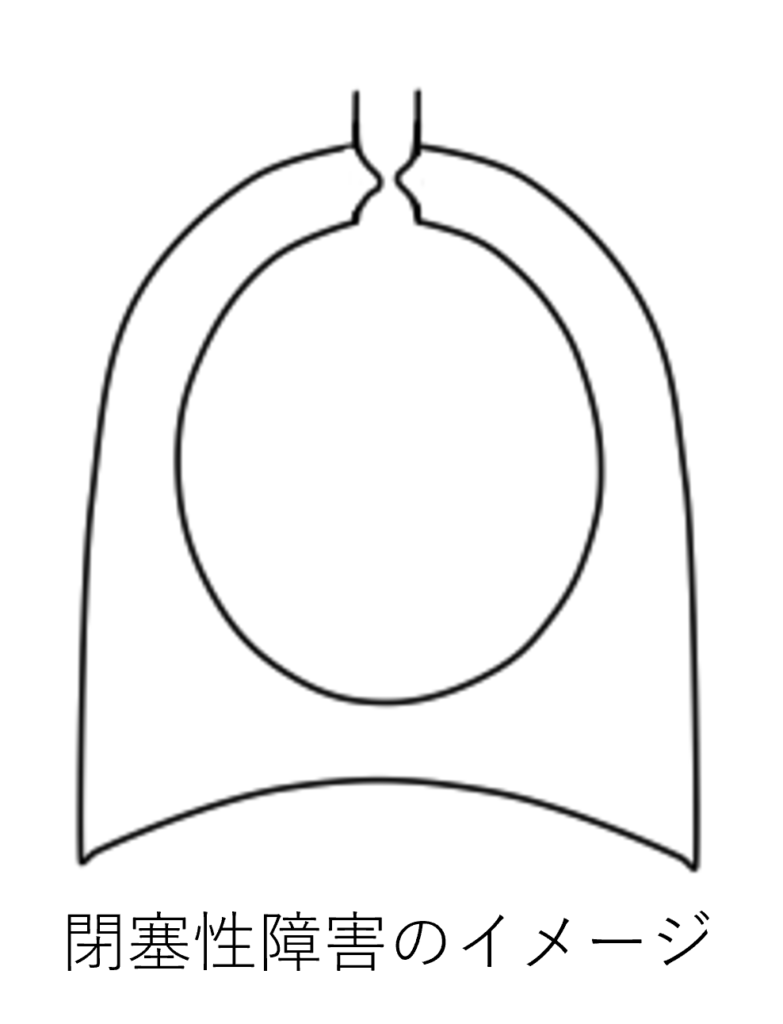

閉塞性障害(呼気障害)

閉塞性障害は息が吐きにくい、あるいは肺が縮みにくい病態を指します。

気道が狭く息が吐きづらかったり、肺が伸びきって縮まなかったりすることが原因です。

気道が閉塞しているイメージで覚えましょう。

気道の問題

閉塞性障害の言葉どおり、呼吸の通り道に閉塞があることで息が吐きにい疾患が該当します。

代表疾患は気管支喘息や、慢性気管支炎などがあります。

喘息や気管支炎の際は気管支が閉塞しないよう、気管支拡張薬を吸入しますよね。

閉塞があると吐きにくいのはわかりますけど、吸うときは邪魔にならないんですか?

吸気の時は胸腔内の圧はどうなるんだっけ?

吸気の時に胸腔内は陰圧になります

そう、だから胸腔内の気管支も拡張して、吸気の間は閉塞箇所が邪魔にはならないんだよ

肺の問題

肺はゴム風船のように伸び縮みする臓器ということは前回お伝えしました。

伸びきったゴム風船は完全に萎んだ状態でも買った時の大きさには戻りません。

もし、肺が伸びきった風船のようになったらどうでしょうか。

呼気の終わりでも縮まず、息が吐き切れません。

そうなると、呼気が肺に残ったまま次の吸気を行うので吸気の量が減るか、吸気を増やすためにより多くの呼吸筋の運動が必要になります。

そういったことを繰り返すことで慢性的に呼吸不全になっていきます。

代表疾患は肺気腫です。

肺気腫は主にタバコを吸うことで引き起こされる疾患で、タバコの煙に含まれる有毒物質が肺胞の壁を壊すと言われています。

壁の壊れた肺胞は周りの肺胞と繋がって大きな肺胞の塊のようになり、その結果肺の弾性が失われて縮む能力が落ちていきます。

特にCOPD(Chronic Obstructive Pulmonary Disease:慢性閉塞性疾患)は慢性気管支炎と肺気腫を併せ持ち、とにかく息が吐きにくいことが特徴の慢性の呼吸疾患です。

混合性障害

拘束性障害と閉塞性障害を併せ持つものを混合性障害に分類されます。

吸いにくく、吐きにくい状態です。

代表疾患は、粉じんを吸い込むことで発症するじん肺や、結核後遺症など、①疾患そのものが拘束性障害と閉塞性障害の特徴を持つものや、

間質性肺炎+COPDのように、②拘束性障害と閉塞性障害を合併した状態や、

重度の肺気腫により胸腔の容積が増えて吸気に必要なスペースがなくなる(拘束性障害)と、呼吸機能検査上③見かけ上混合型に分類されるものが挙げられます。

ガス交換系の障害

ガス交換には換気(二酸化炭素の排出)と酸素化(酸素の取り込み)の2種類がありましたね。

前回もお伝えしましたが、それぞれのガスが肺胞と血液間の濃度差による拡散現象で移動しているので、”ガス交換”と表現していますが換気と酸素化と分けて考えましょう。

換気障害

二酸化炭素は血液中から肺胞へ移動した後、呼気と共に空気中へ吐き出されます。

もし、呼気が十分に吐き出されなければどうでしょうか。

肺胞内の二酸化炭素分圧が下がらないために血液から肺胞への拡散が滞り、いずれ血液中の二酸化炭素分圧(PaCO₂)が上がってしまいます。

このように換気障害は呼気が吐き出せないことで起こり、血液ガスの値(PaCO₂)で判別できます。

代表疾患は、呼吸が止まったり、息が吐けなかったり、もしくは吐きにくかったりする疾患が当てはまります。

つまり、コントロール系や駆動系が障害を受けると換気障害が引き起こされます。

酸素化障害

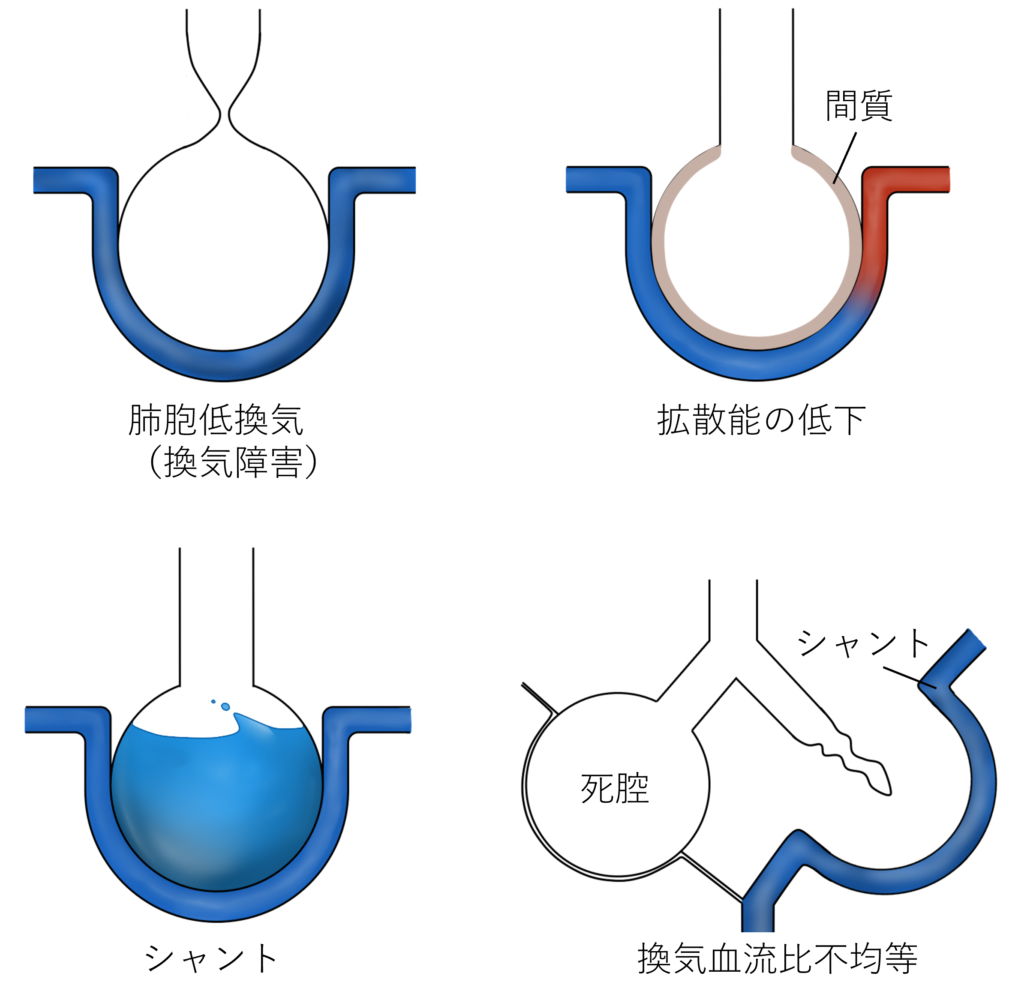

酸素化障害はいくつかのメカニズムによって起こります。

それぞれの病態と代表疾患について見ていきましょう。

換気障害

先程換気障害は呼気が吐けないためにPaCO₂が高くなってしまうと説明しました。

呼気が吐き出せないと吸気はできないので、肺胞中の酸素分圧は低下し、酸素を取り込むことができません。

つまり、PaCO₂が高くなる(換気障害が起こる)と、PaO₂も低下します(酸素化障害も起こる)。

拡散能の低下

肺胞と毛細血管の間には間質があります。

通常、間質は薄いため酸素は容易に拡散しますが、肺胞が傷つき修復を繰り返した場合に間質が厚く繊維化してしまって、拡散能力が劣っていきます。

その結果労作時などで血流が早くなると、酸素の拡散が間に合わずPaO₂が低下します。

安静時には酸素化が問題なく、労作時に酸素化障害が起こることが特徴です。

ちなみに二酸化炭素は酸素に比べると拡散能力が高いので、拡散能が低下してもPaCO₂が増加することはありません。

代表疾患は間質性肺炎や、肺線維症などです。

シャント

酸素化障害の3つ目はシャントです。

ところで「シャント」とは何か、皆さんは説明できますか?

肺のシャントはわかりませんが、透析のバスキュラーアクセスのシャントなら・・・

どっちの「シャント」も同じ意味なんだよ

そもそも「シャント」とは何か、説明するね

「シャント」とは本来流れるべき血液が異なるところに流れている血管のことを指します。

多くのCEはシャントと言えば透析のバスキュラーアクセスを思い浮かべると思いますが、この場合のシャントは透析の血流確保のために静脈内に動脈血を流していますね。

本来肺胞を離れる毛細血管の中は肺胞で酸素化された動脈血が流れているはずです。

しかし、何らかの理由で肺胞で酸素化がなされずに静脈血のまま心臓へ戻ってしまう血管のことをシャントと言います。

肺胞が水浸し(肺水腫)であったり、肺胞が潰れて(虚脱)いると肺胞内にガスが存在しません。

すると、その肺胞にくっついている毛細血管はガス交換ができずに静脈血のまま心臓へ帰っていきます。

多くの肺胞がそのような状態に陥ると、PaO₂が低下します。

代表疾患はARDSや重症肺炎です。

シャントによる酸素化障害は高濃度の酸素を吸引してもPaO₂が上がってきません。

理由はわかりますよね。

肺胞内にガスが入ってこないので、吸気に100%の酸素を使用したところで意味がないからです。

この酸素障害を是正するためには潰れた肺胞を膨らませる必要があります。

人工呼吸器の設定の際に重要になりますので覚えておきましょう。

換気血流比不均等

換気血流比不均等はV/Qミスマッチとも言います。

換気の量(肺胞の大きさ)と血流(血管の太さ)の比が不均等な状態を指します。

たくさんの酸素が存在する肺胞に多くの血液が流れれば効率よく酸素化できますが、酸素がさほど多くない肺胞に多くの血液が流れ、酸素が多い肺胞にほとんど血液が流れていなければガス交換の効率は落ちます。

この状態を換気血流比不均等と言います。

ガス交換されない肺胞を死腔と呼び、ガスのない肺胞についている血管はシャントでしたね。

この酸素障害はほとんどの肺疾患に見られますが、低酸素性肺血管収縮が働くので、すぐに重篤な低酸素障害にならないようになっています。

補足 低酸素性肺血管収縮 低酸素血症から体を守るメカニズムのこと。 肺炎などにより肺胞に十分なガスが入ってこない場合には、酸素の少ない肺胞を流れる毛細血管を収縮させることで血流を減らし、ガス交換が有効に行えるようにします。 ガス交換効率の悪い肺胞への血流を制限することで、換気血流比不均等による低酸素血症を予防します。

むやみに吸気の酸素濃度を上げると、低酸素性肺血管収縮が解除されて換気血流比不均等による酸素障害や、肺胞低換気からCO₂ナルコーシスになる可能性があるので注意しましょう。

まとめ

呼吸のシステム毎に呼吸不全の病態を見てきましたが、いかがでしょうか。

いくつかの病態をより詳しく説明する回もいずれ書こうと思いますので、興味のある方はぜひお越しください。

次回は人工呼吸器のお話の前に、酸素療法とCO₂ナルコーシスについてお話します。

お楽しみに。

コメント