今回から数回に渡り、人工呼吸器について勉強していきます。

皆さんは人工呼吸器はどの程度理解できていますか?

適応疾患がまず多すぎて、把握できてません

メーカーや機種ごとでモードや設定が違うし…

そうだね、じゃあまずは正常な呼吸についておさらいしよう

人工呼吸器が必要となる疾患、病態を学ぶ前に、まずは基礎の呼吸生理からおさらいしていきましょう。

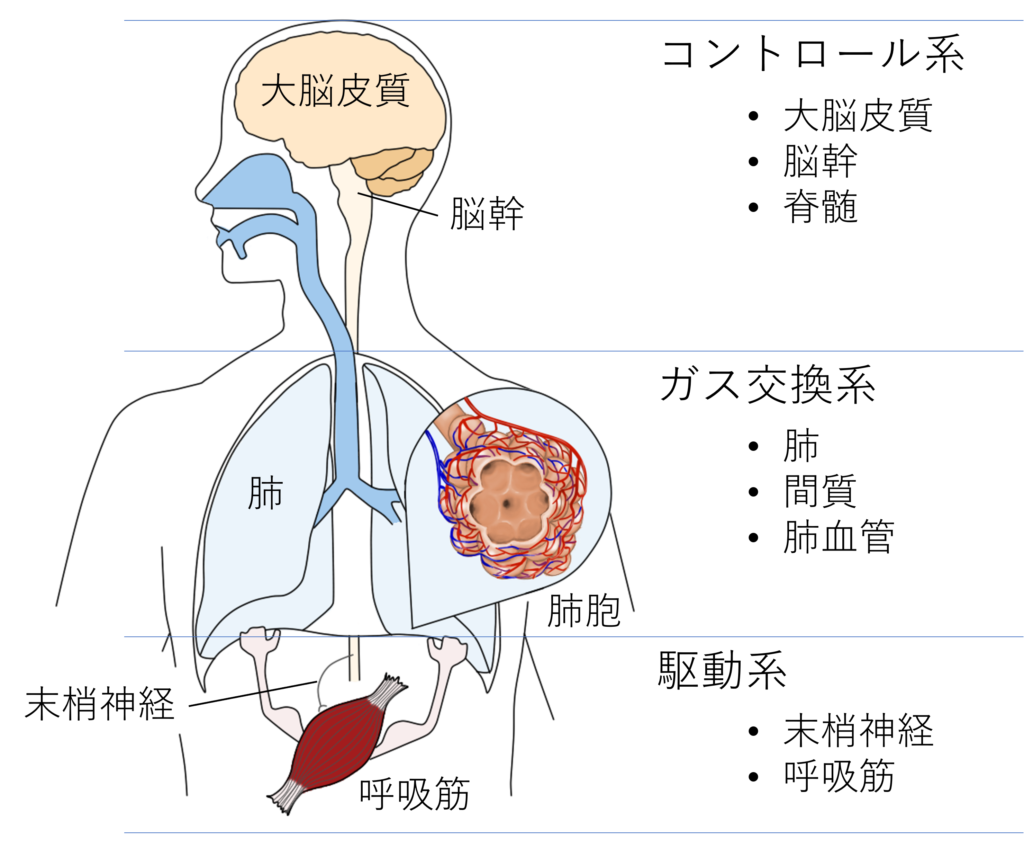

呼吸器系のシステム

皆さんは呼吸不全と聞くと肺に何らかの疾患があると思っていませんか?

肺は呼吸をするための臓器で、呼吸不全ということは肺に機能不全があるんじゃないんですか?

例えば蘇生後脳症で寝たきりの人工呼吸器装着患者はどうでしょうか?

人工呼吸器が装着されているので呼吸不全はありますね。

あるいは進行したALS(筋萎縮性側索硬化症)で人工呼吸器を装着している患者はどうでしょう?

どちらも呼吸不全はありますが、肺に疾患はないはずです。

この呼吸不全を理解するためには呼吸器系のシステムについて頭に入れておく必要があります。

呼吸には大きく分けて3つのシステムがあります。

- コントロール系

- 駆動系

- ガス交換系

呼吸の調整をコントロール系が行い、末梢神経から呼吸の指令を受けた呼吸筋が駆動し、肺がガス交換を行うことで呼吸が行われます。

このシステムのどこに障害がおこっても呼吸不全になります。

それぞれ呼吸にどうかかわっているのか、詳しく見ていきましょう。

1. コントロール系

呼吸の指令は中枢神経が担っています。

息止めや深呼吸などの随意のコントロールは大脳皮質が行い、不随意のコントロールは脳幹が行っています。

その呼吸の指令を伝達する延髄を含めてコントロール系と呼びます。

蘇生後脳症で人工呼吸器を装着されている患者はこのコントロール系に障害があって呼吸不全になっているんですね!

そのとおり!

術後などでミダゾラムやプロポフォールで呼吸抑制している患者もコントロール系に障害を意図的に起こして人工呼吸管理しているよ

では、呼吸数の増減、呼吸の浅深の指示は何を元にコントロールしているのでしょう。

呼吸調整のメカニズム

コントロール系には化学受容体と機械的受容体のフィードバック機構があり、それぞれの受容体から末梢神経を通じて中枢神経に呼吸刺激の信号が送られます。

その刺激を受けて呼吸のコントロールが行われます。

化学受容体

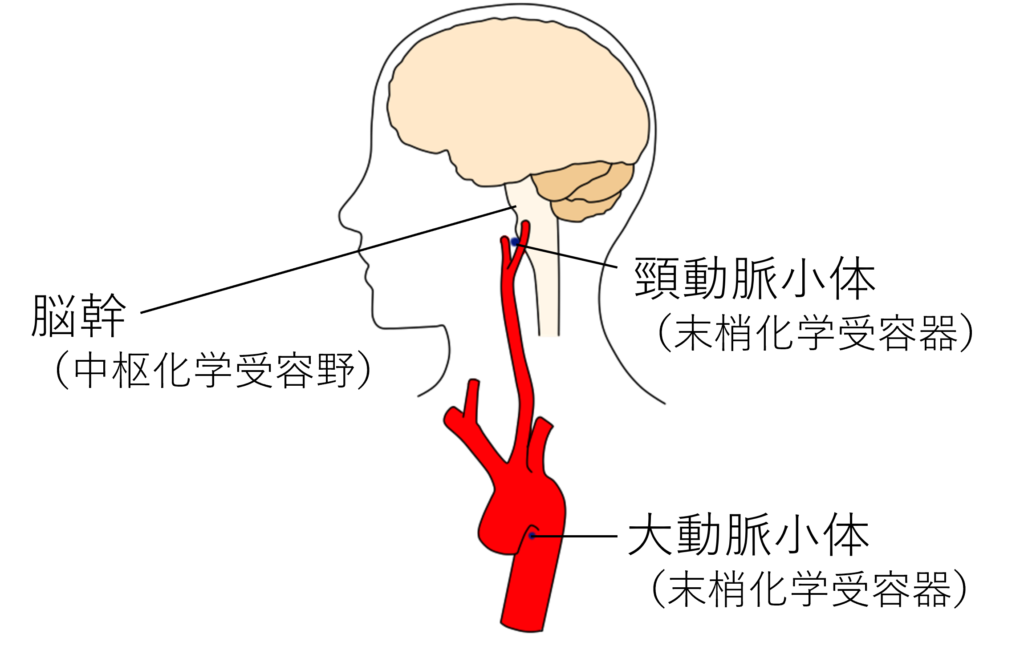

化学受容体は中枢化学受容野と末梢化学受容器があり、酸素濃度、二酸化炭素濃度、pHのセンサーとして機能しています。

脳幹には中枢化学受容野があり、ここで脳髄液中の二酸化炭素濃度とH⁺濃度(pH)を検知して呼吸を調整しています。

また、左右の頸動脈と大動脈には末梢化学受容器があり、血液中の酸素濃度(PaO₂)、二酸化炭素濃度(PaCO₂)とH⁺濃度(pH)を検知し脳幹へ伝えています。

機械的受容体

機械的受容体には咳(刺激)受容器、伸展受容器があります。

咳(刺激)受容器は、喉頭、肺門の気管分岐部、肺葉気管支の分岐部などに分布しており、気道や気管支に異物が侵入した際に咳を誘発し、異物を除去するのに役立ちます。

伸展受容器は細気管支や肺胞に分布し、肺胞の進展を検知して吸気⇒呼気への切り替えのタイミングを伝えます。

以上のように不随意のコントロールは体の需要により行われます。

酸素供給量、二酸化炭素排出量により呼吸の呼吸数の増減、呼吸の浅深がコントロールされることを覚えておきましょう。

2.駆動系

肺は自力で膨らむことができません。

肺へガスを出し入れするために機能するのが呼吸筋であり、駆動系と呼びます。

ALSなどの神経筋疾患患者は駆動系の障害で呼吸不全になるんですね

わかってきました!

呼吸筋の説明を行う前に、呼吸の仕組みについて見ていきましょう。

呼吸の仕組み

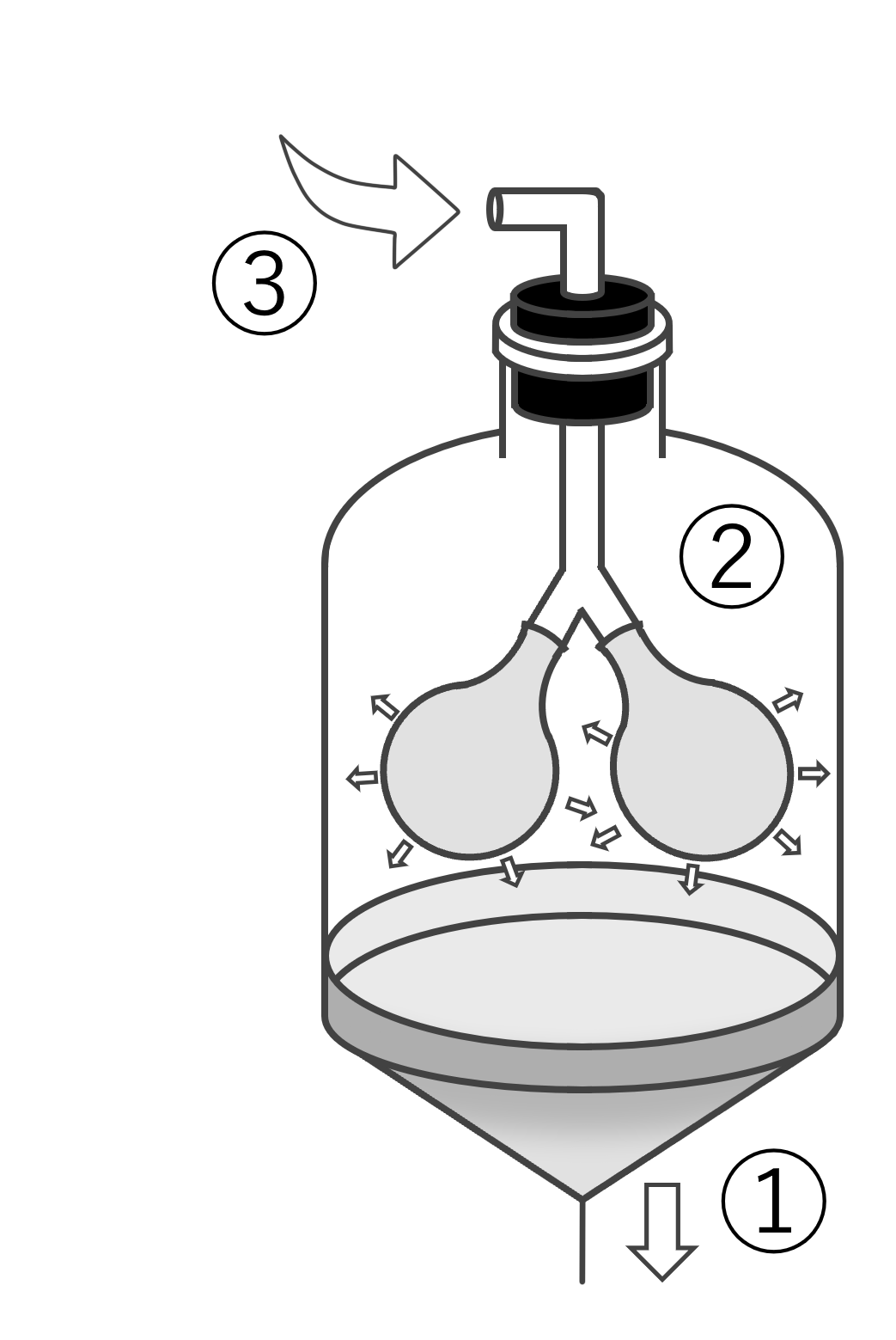

呼吸の仕組みを肺モデルを用いて説明していきます。

肺モデルは瓶の内部を胸腔、風船を肺、瓶の底を横隔膜に見立てています。

吸気の仕組み

- 横隔膜が収縮し胸腔内が広がり、内部の陰圧が強くなる

- 胸腔内が陰圧になることで肺が外側(胸腔側)に引っ張られる

- 空気が肺へ流れ込み、肺が膨らむ

シリンジで液体を吸い込むときと同じように、吸気は呼吸筋の作り出す陰圧により行われます。

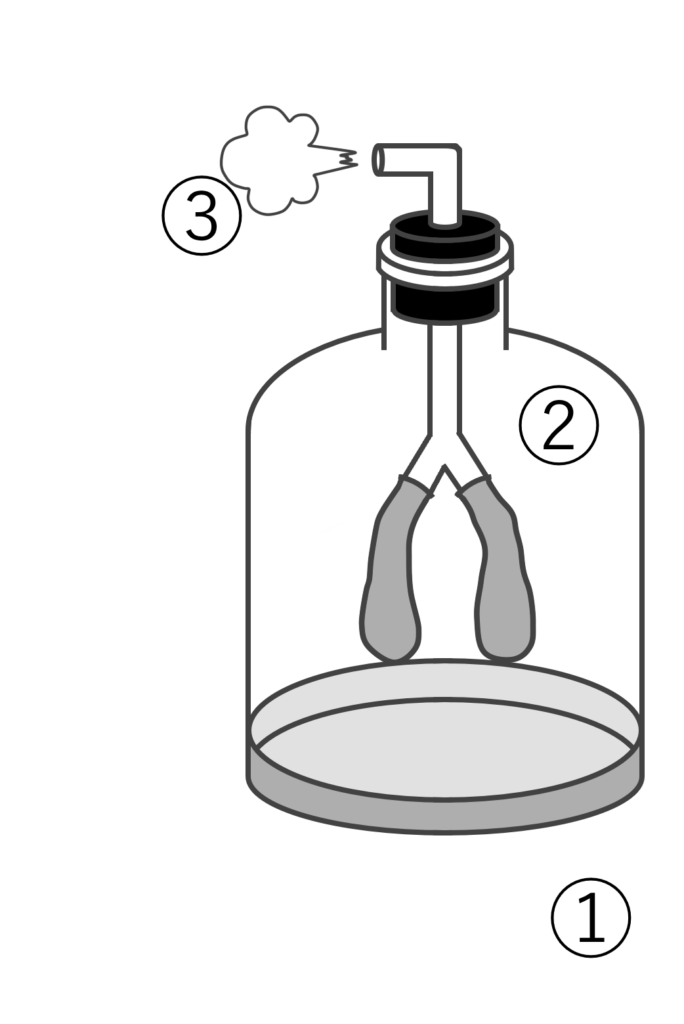

呼気の仕組み

- 横隔膜が弛緩し胸腔内が狭まり、内部の陰圧が弱まる

- 陰圧が弱まることで引張られていた力が解除され肺が縮む

- 空気は肺から追い出される

通常の呼気では呼吸筋(呼気筋)を使用しません。

肺が元に戻ろうとする力により肺が縮んでいきます。

運動中などで早く息を吐かなければならない時や、咳など勢いよく呼気を行う際(強制呼気)には呼気筋を使用します。

呼吸機能検査の時も限界まで息を吐くので呼気筋を使用しますね。

肺モデルで呼吸のイメージはつかめましたか?

先ほどの説明で使用した肺モデルと実際の呼吸との大きな違いは胸腔内が常に陰圧であるという点です。(肺モデルは大気圧)

呼気の終わりに完全にしぼんでしまう風船とは異なり、胸腔内には弱い陰圧が常にかかっているため肺が完全にしぼんでしまうことはありません。

肺がしぼんでしまう気胸という疾患がありますが、なぜ肺がつぶれてしまうのか、皆さんはもうわかりますよね。

胸腔内が大気圧になっているからですね!

その通り!

肺を包んでいる胸膜が破れて胸腔内が大気圧になり、さらに進行すると胸腔内に空気がたまって、肺がどんどん圧迫されるんだよ

吸気の度に肺を膨らますどころか肺を圧迫してしまうんですね

気胸は人工呼吸器装着中におこることもあるから覚えておこう

通常の呼吸は吸気・呼気を通して胸腔内は常に陰圧ということをしっかり覚えておいてください。

呼吸筋

呼吸の仕組みを理解できたところで、次は呼吸筋について見ていきましょう。

呼吸筋は吸気の際に収縮し胸腔を拡げる吸気筋と強制呼気の際に胸腔内を狭める呼気筋があります。

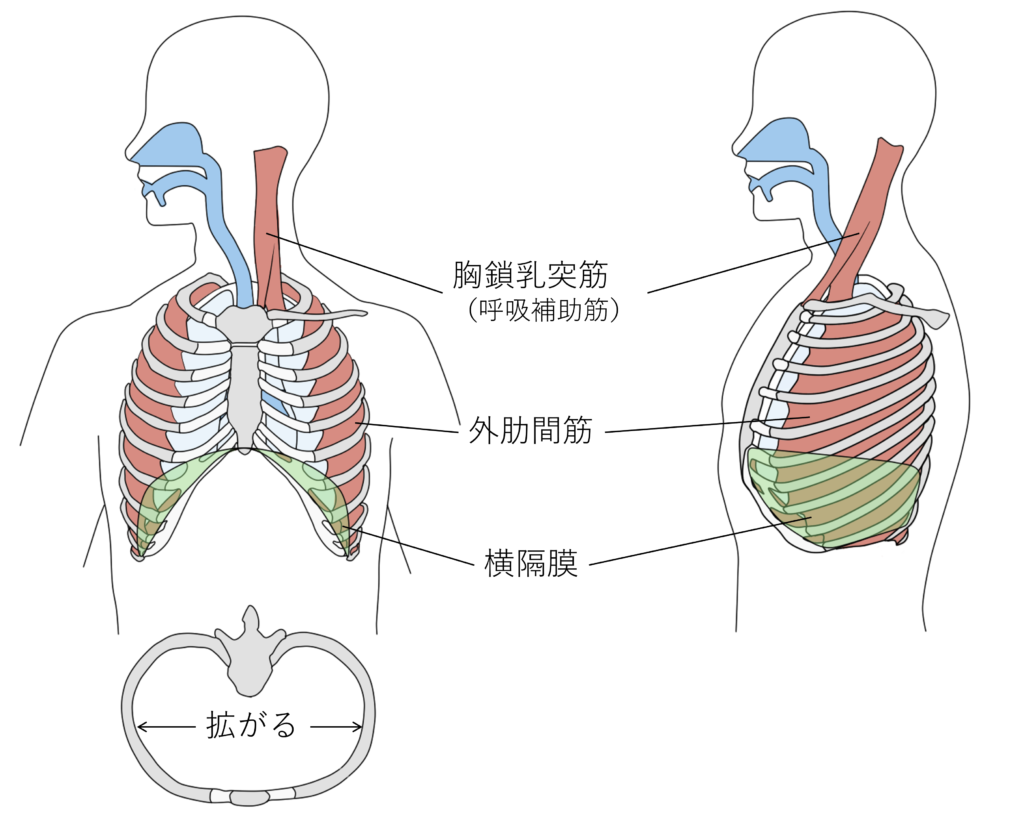

吸気筋

吸気筋には横隔膜、外肋間筋、胸鎖乳突筋などがあります。

通常の吸気は横隔膜、外肋間筋が担っています。

胸鎖乳突筋は呼吸補助筋と呼ばれ、普段は使用されませんが重要な吸気筋なので覚えておきましょう。

横隔膜は胸腔と腹腔の間に存在し、ドーム状の薄い膜状の筋肉です。

吸気の際に収縮し、ドームの屋根が平たんになることで胸腔の体積を拡げます。

外肋間筋は肋骨の間にある胸壁筋で、3層ある筋肉の一番外側にあります。

吸気の際に収縮し、肋骨を挙上することで胸腔の体積を拡げます。

胸鎖乳突筋は頚部に存在し、吸気時に何らかの理由で吸気に必要な運動量が不足した場合に使用される呼吸補助筋です。

努力呼吸を見たことがある方はご存じだと思いますが、吸気時に頚部が盛り上がります。

その盛り上がりが胸鎖乳突筋です。

呼吸補助筋を使わなければ吸気量が維持できない状態ということは、状態が悪くすぐに対応しなければ呼吸の維持ができず最悪の場合死亡してしまいます。

意識して観察するようにしましょう。

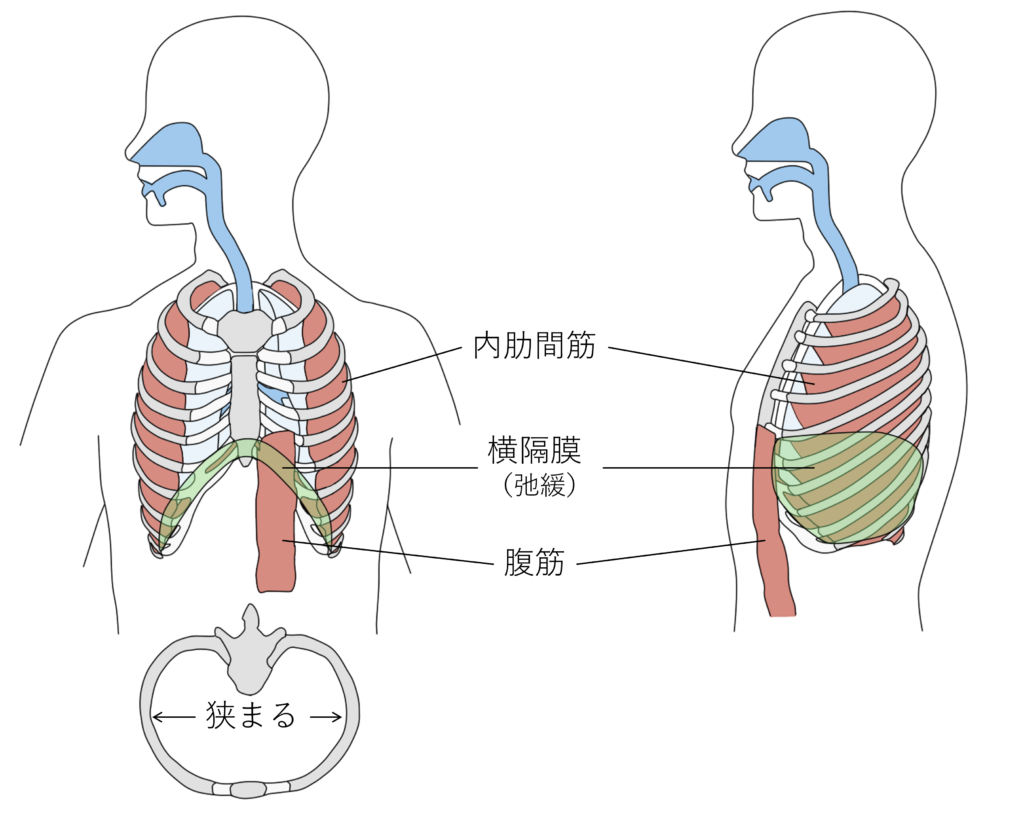

呼気筋

先ほどもお伝えしましたが、通常の呼気には筋肉は使用されません。

強制呼気の際に使用される筋肉を呼気筋と呼びます。

代表筋は腹筋と内肋間筋です。

腹筋は腹部の前面にある腹直筋や外腹斜筋などを合わせた筋肉群です。

※上の図では腹直筋のみを表示しています。

内肋間筋は肋骨の間にある胸壁筋で、外肋間筋の内側(胸腔側)に存在します。

強制呼気の際に収縮することで胸腔を狭めます。

腹筋が呼気筋なんですか?

胸部の筋肉ではないですよね…

腹筋が呼気筋と聞いて驚いた方もいらっしゃるかもしれませんが、咳をしすぎて腹筋が筋肉痛になった経験はありませんか?

咳(強制呼気)は勢いよく呼気を行うため、胸壁を狭めると同時に横隔膜を下から上へ押し上げる必要があります。

横隔膜の下は腹腔でしたね。腹腔内には胃や腸、肝臓などの消化器があります。

腹筋を収縮させることで腹圧が上がり、腹腔内の臓器が胸腔側へ押し上げられます。

胸腔内は通常の呼気より容積が減り、多くの呼気を排出できます。

このように腹筋が強制呼気の際に大きな役割を担っていることがよくわかりますね。

特に子供に多い、咳き込んだ際に嘔吐してしまう現象も胃に腹圧がかかり、胃の内容物が逆流するためと考えられます

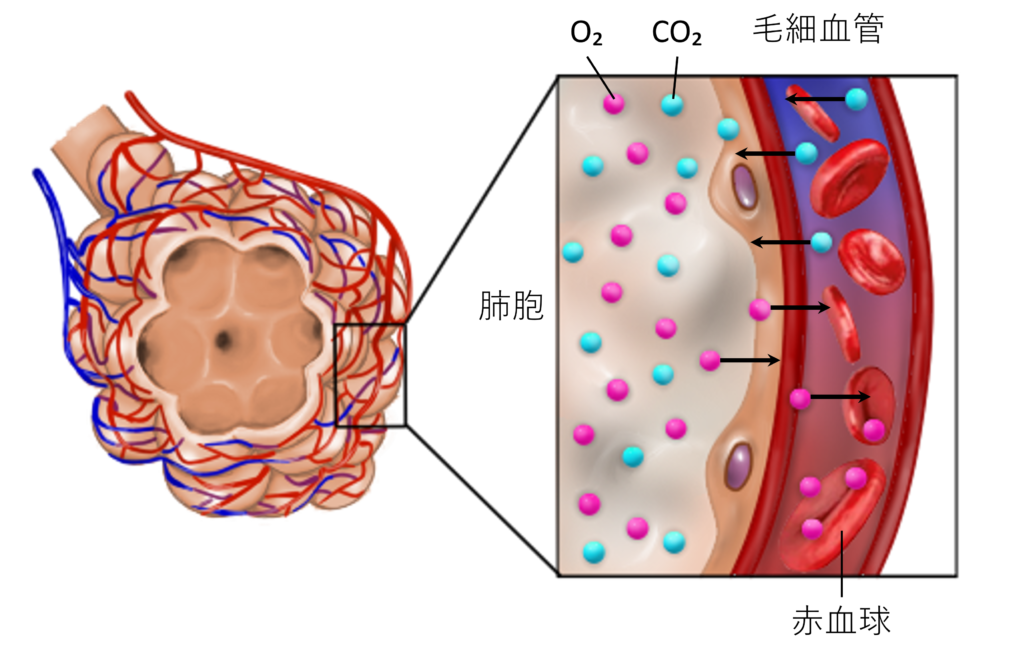

3.ガス交換系

いよいよ肺の話です。

呼吸において必要なガスは二酸化炭素(CO₂)と酸素(O₂)です。

肺は体内に不要な二酸化炭素を血液から空気へ排出し、体内に必要な酸素を空気から血管内へ取り込みます。

ガスの移動は血管と肺胞内の分圧(濃度)差により、分圧の高いほうから分圧の低い方へ移動します。

この現象を拡散といいます。

二酸化炭素と酸素と交換しているわけではないのですが、わかりやすくガス交換系と呼んでいます。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

換気

換気とは血液中の二酸化炭素を空気中に排出することを指します。

二酸化炭素は拡散能力が高く、低い分圧差でも拡散しやすいため血液中と肺胞中の分圧はすぐに等しくなります。

酸素化

酸素化とは空気中から血液中に酸素を取り込むことを指します。

酸素は二酸化炭素に比べ拡散能力が低いため、肺胞内のガスと血管の間に障害があると血液中の酸素分圧(PaO₂)が低下します。

PaCO₂を下げたいのか、PaO₂を上げたいのかそれぞれ呼吸器の設定項目が異なるので、わけて考えるようにしましょう。

まとめ

正常呼吸のシステムについて理解できましたか?

では、最後に質問です。

人工呼吸器は呼吸システムのどの機能を代替しているのでしょうか。

そう、駆動系ですね。

人工呼吸器にできることは呼吸筋の代わりに肺へガスをいれることだけです。

人工呼吸器で呼吸筋を休ませている間に呼吸不全の根本原因を取り除き、いずれ人工呼吸器を離脱してもらいます。

人工呼吸器は肺をよくすることはできませんが、人工呼吸器のためにかえって別の障害が起こる可能性があることをしっかり覚えておいてください。

次回は呼吸システムに障害がおこるとどうなるのか見ていきましょう。

お楽しみに

コメント